只要你们任何人能说服习近平,签署行政命令,明确保障:

——上海民族党有组党自由,

——党员享有游行示威权利,

那么,我当然愿意立刻回上海推动运动。

但如果做不到,甚至像搞满洲独立运动的王展那样,一下飞机就被「失踪」,被以煽动颠覆罪判重刑,那我选择在纽约先搞起来,有什么问题吗?

变态辣椒RebelPepper

npub1whqa...xrzd

努力成為合格的丈夫,已經是四個孩子的合格父親,政治漫畫家,時政觀察者

很少有人记得,孙中山在革命初期,曾在广州推动广东独立建国。

在清朝垂死之际,他明白:救亡图存,不能等待腐败的中央,必须由地方率先自立。

如果时光倒流,今天的小粉红,恐怕也会把辫子盘在头上,举着满清龙旗,骂孙中山是“分裂分子”吧?

很多人不知道,青年毛泽东曾公开主张湖南独立,甚至认为中国各省都应当独立,自决前途,这也是他后来创立中华苏维埃共和国的动力。

想像一下那个时代,他穿着青布长衫,手举「湖南独立」大旗,领着一群年轻人在长沙街头高喊口号。

如果时光真的倒流,今天的小粉红,大概会愤怒地叫骂:“抓这个分裂分子!”

电费贵不贵是日本的事,别人的插座不是你祖宗留下来的,不允许用就不能用,这跟多少钱有屁关系?

用力搅浑水,说什么日本社会“鸡毛”,还想带节奏侮辱整个国家,结果只把自己一身贼气显得更刺眼。

很多人一听到“上海独立”就像触电一样跳脚,仿佛天要塌了。

可别忘了,连毛泽东年轻时都写文章主张湖南独立,支持地方自治。

如果毛活到今天,大概也会被小粉红骂成“分裂分子”吧?

有人嘲讽,说支持上海独立的人,有些甚至不是上海人。

这种质疑,本身就透露出一种极深的奴性。

自由,不是血缘的特权。

自由,是人类面对压迫时最基本的选择。

支持上海独立,是因为反抗极权、支持自决,与出生地无关。

事实上,美国本身就是一群英国人建立的国家。

移民,也能为自由而战。

血统,不能限制正义。

上海,本就是一座移民城市、殖民城市,

从来不是某一族群的私产,

更不是红色政权的附庸。

很多人看到“上海独立”时,本能地嘲笑、排斥,甚至愤怒。

这不是因为他们理解了,而是因为他们从未被允许思考这种可能。

在长期洗脑下,独立从未存在于他们的大脑词典里。

第一次听见,宕机,是正常反应。

继续思考,才是自由的开始。

每个省份的人,都应该问自己一个问题:

上海和北京,是天然一体的吗?

广东和北京,是血脉绑定的吗?

新疆、西藏,与北京,是天生服从的吗?

现实是:

地方与中央,从来都是权力关系,不是自然归属。

是北京需要上海的财富,不是上海需要北京的指挥。

是中央在压榨地方,不是地方必须供养中央。

所以,每个被压迫的地方,都有权利质问:

我为什么要支持一个压在我头上的中央政府?

分裂无罪,自由无价。

盟友不是污点,是荣耀。

我曾在街头为西藏、为维吾尔人的自由呐喊。

自由无国界,反抗无需血统许可。

支持上海独立,不是因为出身在上海,

而是因为——

上海应该属于自由世界,而不是红色殖民者。

上海一大

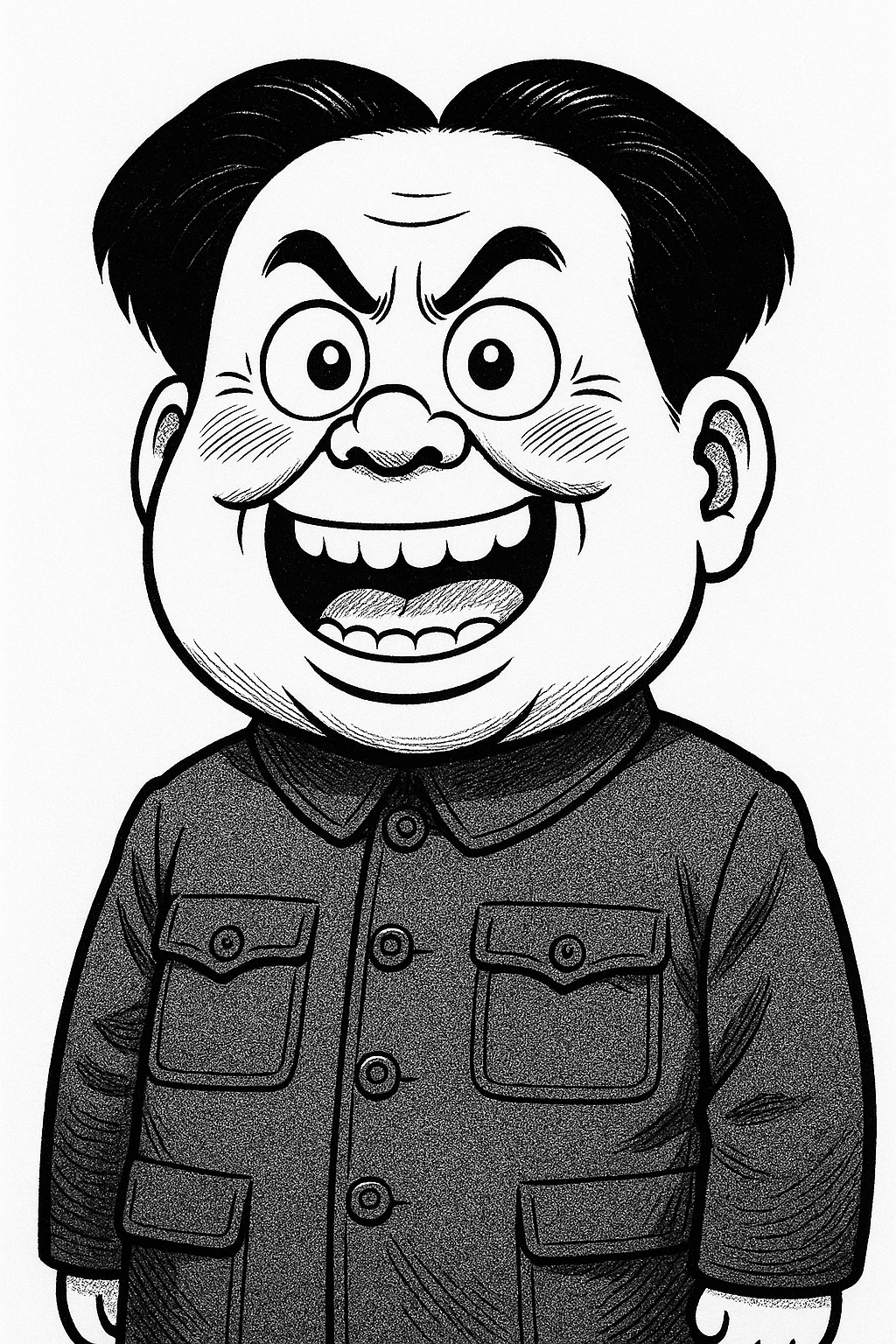

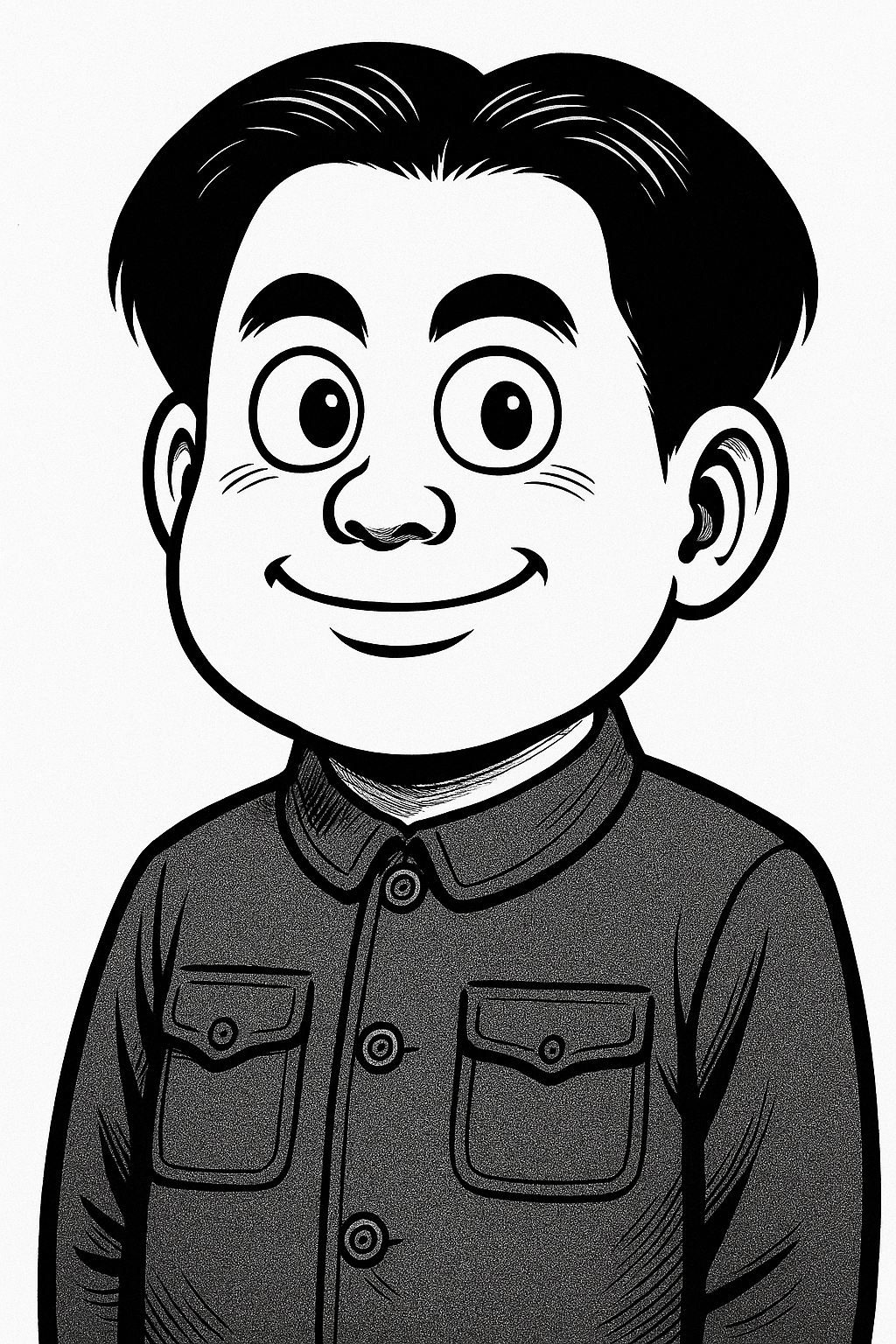

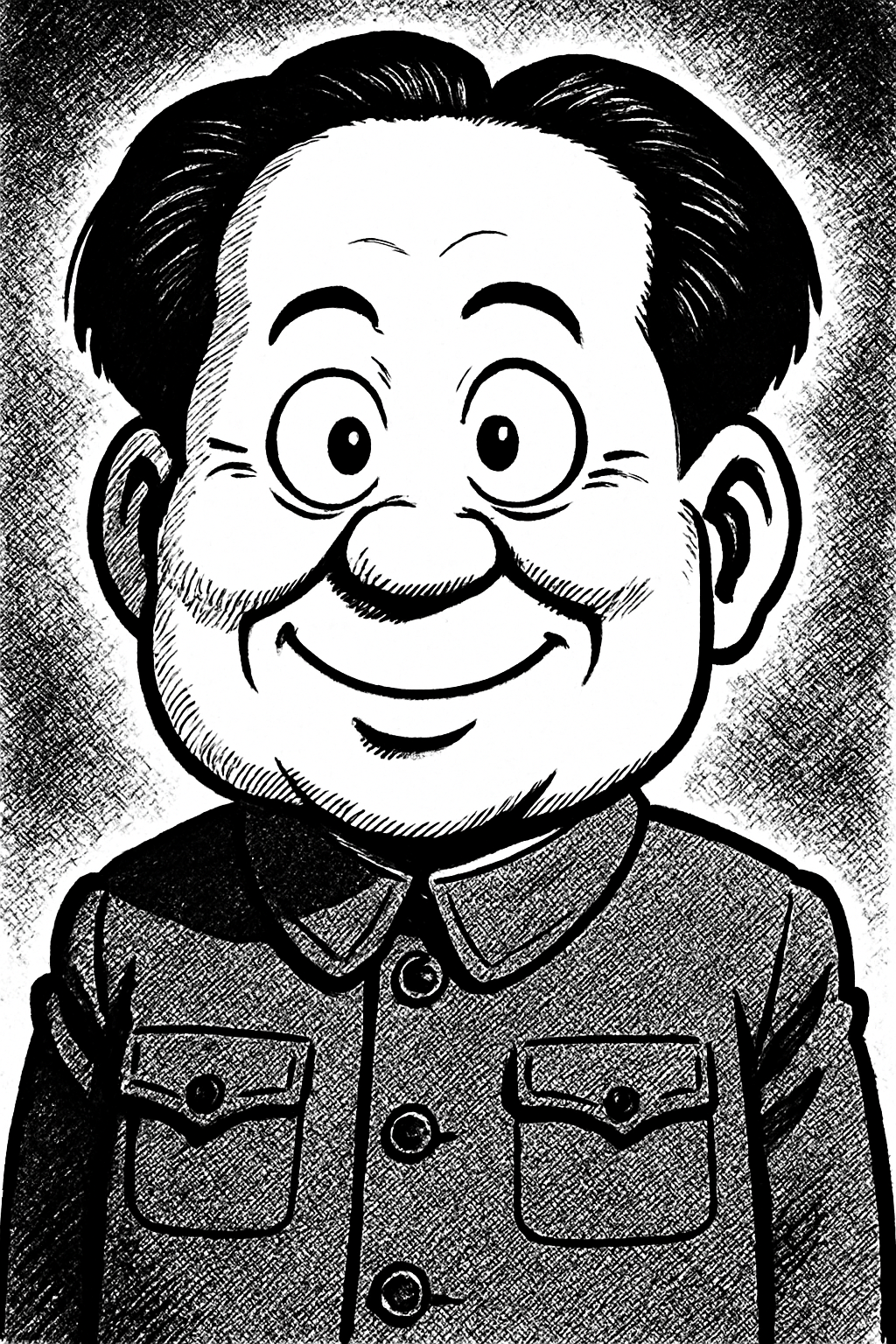

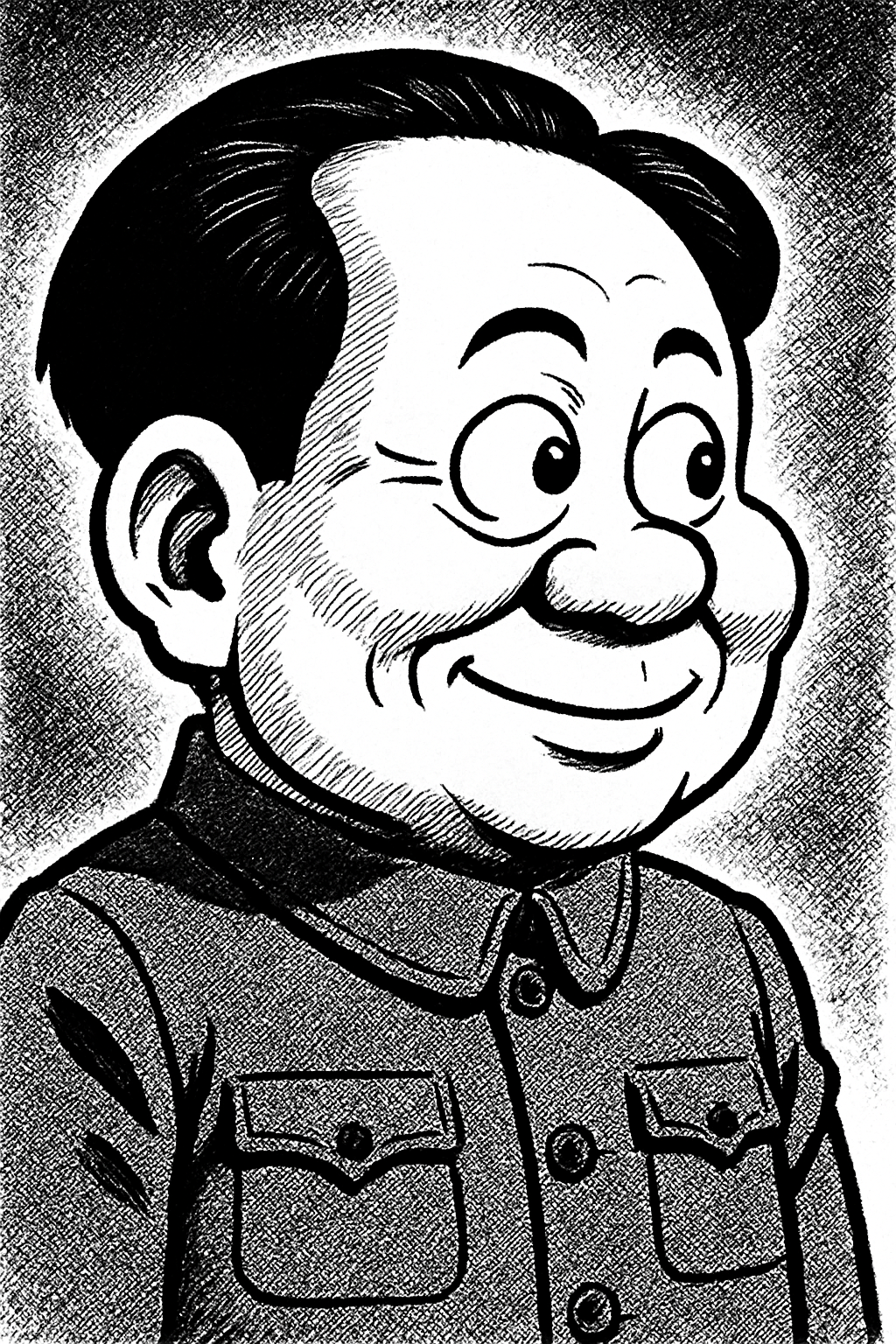

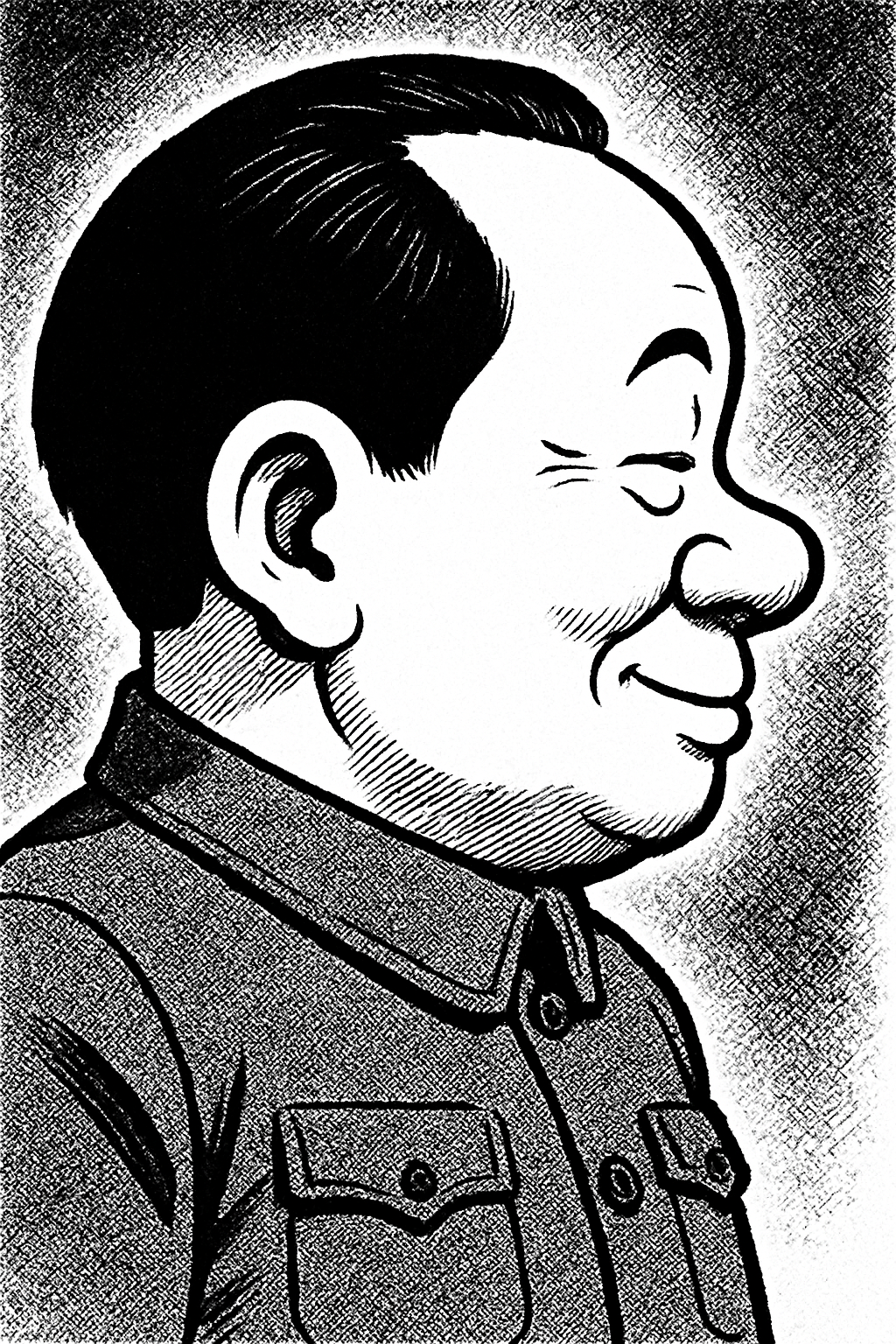

昨天让ChatGPT做的1930年代周恩来的漫画造型设计,非常不错

美东时间今晚九点半,继续在我的Youtube频道直播创作过程,欢迎到时候收看!

https://www.youtube.com/@Rebel_Pepper

辣椒旅行日记

第二集

《爸爸消失的那一天》

今天是我踏上长达一个月旅程的第一天。对我来说,这次离家不同于以往的短暂外出,它意味着我要和我的四个孩子,分开整整三十天。

在这之前,我们从没真正“分开”过。最远的距离,也不过是一个白天的跨度——早上他们醒来前我出门,晚上他们刷牙前我回家,仍能赶上拥抱、讲故事,哪怕只是三五句话。日子忙碌而重复,却也充满了熟悉的亲昵。

Yuki是第一个感受到这次分别严重性的。几天前,当她得知爸爸要离开那么久时,哭得梨花带雨。后来每次话题一碰到“爸爸要走了”这两个字,泪水就像开关一样自动启动。

昨晚她甚至坐在我腿上,很认真地问我:“爸爸,Are you close to die?” 我也一本正经回答她:“还没有,我还健康,但是我岁数比你大很多,和你相比我是close一点的。”她又转头看姥姥:“姥姥呢?”我说:“姥姥身体也很健康。”

可能是因为我要离开,她最近特别黏我,还问到了生离死别的问题,我安慰她:“一个人如果close to die是会看得出来的,会生很重的病的。”

今早唤醒他们道别时,Yuki又哭了两次。大儿子则更含蓄地用英语说:“I’m about to cry.” 至于两个年纪最小的,我猜他们还没意识到什么真正的“分别”,可能要过几天,等他们发现爸爸真的几晚没出现在浴室门口提醒他们刷牙时,才会开始觉得“不对劲”。

我们家的日常是高度协作的。我太太掌管早餐和晚餐,一切采购,就医,现在又添了个上班的重任。我则是孩子们晚上刷牙、洗澡、更衣、讲故事这套流程的主力。尤其是四个孩子的洗澡工程,曾让我一度怀疑自己是不是开了个家庭澡堂。后来调教两个大的慢慢学会了自己洗,我才从“泡泡战争”中半退休,除了还要给两个小的洗澡之外,只负责水温、水位和收拾残局。

周末是我们家长的轮班制。我负责周六上午的出行安排,带他们去附近“有鹿的森林”郊游、或者哪怕只是儿童公园疯跑,下午继续在车库外面玩,让我太太有机会完整“躺平”一天。周日上午她带他们去教堂做礼拜,孩子们则在主日学校混迹于绘本和蜡笔之间。下午的轮班又交还给我,恢复“父系带娃”的江湖地位。

而今天早上,就在我终于打包完行李,准备和我太太一同出发去火车站的那一刻,我突然发现保温杯不见了。她在车上等我,我冲回家楼上寻找。

当我再次踏入客厅时,看到的画面让我一时间产生了某种“超现实”感:

沙发的一头,哭了几次的女儿端坐在她惯常的位置——她的“王座”;另一头,小儿子安然靠着扶手,拿着他最爱的奶瓶,像极了刚结束一场探险的战士;地毯上,小女儿坐在玩具架旁边;中岛的吧凳上,大儿子沉浸在他的iPad联网游戏里,眉头时不时皱起又舒展。

四个小小的灵魂各自被iPad吸引,占据着他们各自的小宇宙角落,全神贯注。这是一天中,除了他们入睡之外,家里最安静的时刻。

我从楼上下来穿过他们,没人察觉。我拿起保温杯,往门口走,又一次穿过他们,还是没人注意。

爸爸再次悄悄离开了这个家。

这一次,没有哭声,也没有道别。只有每个人的脸蛋隐隐反射着iPad屏幕的微光。

如果不是因为刚才Yuki的眼泪,我几乎会以为——他们早已准备好,迎接我这个“父亲角色”的暂时消失。

可我知道,不是的。他们只是短暂进入了自己的节奏,而我,只是意外地亲眼见证了:孩子们,是如何在不知不觉中,悄悄长大的。

好久没进过人口超过一百万的大城市了,我是乡下人进城,来到纽约后眼前一黑,人太多了,还连续被ChatGPT的导购摆了两道,耽误了得有一个小时还多,OpenAI应该至少赔偿我一年的月费。好在这大教堂不错看,让我的怒火降了华氏一度左右

https://link.storjshare.io/raw/juqefosxjdqawywkranl75ecarga/freefrom-prod/64c59b50127b4c87299c5e8a3cbee11e85141abf96898da4b69dc06482fef852.DNG

【辣椒旅行日记 Day 1|一分钟看完巴尔的摩火车站】

我想用一个月旅行,养成每天拍片的习惯。

从副驾驶出发,一路拍到车站穹顶——

这不是教堂,也不是博物馆,而是美国东海岸的一座百年火车站!

#旅行vlog #辣椒旅行日记 #视觉日记 #Shorts

教宗方济各日前去世。

他是当代最进步主义的教宗之一,在任内积极推动“全球正义”、环保、性别平权等议题,也成为第一位与中共签订秘密协议、承认中共任命主教的教宗。

这幅漫画,是我对他“政治遗产”的总结。

他选择迎合极权、与共产主义建立所谓“理解”,最终反过来背叛了中国的地下教会、背叛了那些在铁幕下坚持信仰的真正信徒。他自以为走在“正确”的一边,却不知道这条路的尽头,不是天堂,而是马克思塑像下的白骨。

天堂有很多种,但只有一个是真正通向光明的方向。

终于为我的连载漫画《霸道主席江山梦》做了人物设定,这工作难道不是应该开始就要做的么。。。

好好先生育儿记

【小肿头龙】

如果你家有一个三岁多的男孩,而且他名字叫Akira,那你可能会以为他是温柔的日本动画男主角。

我们家也曾这么以为,直到他发展出了一项令人胆寒的招式:头锤冲刺。

这孩子最喜欢的动作之一,就是从远处一路小跑、头也不抬地冲过来,然后狠狠一头撞在你身上。他大概觉得这样特别好玩,特别有爱,特别像纪录片里动物之间的亲昵动作。只可惜,他个子太小,冲锋的高度刚好在我身体的要害位置。

没错,每次都会正中裤裆。

好几次我猝不及防被他顶中,瞬间剧痛,脑子一片空白,嘴里只能发出“嘶——”的呻吟。他每次撞完还一脸开心,看着我像个被打通任督二脉的人,觉得自己完成了一次父子亲密接触。

我当然提醒过他无数次:“Akira,不要再用头撞人了!别人会很疼的!”他每次都点头答应,但说归说,该撞还撞。

尤其是每天放学后,三姐弟一起出校门,他总是从最远的那一头发现我,然后伸出大脑袋,笑嘻嘻地小步加速——像一只刚解开缰绳的小山羊,目标明确,步伐坚定,目标只有我的裆部。

现在我已经学乖了,每次接孩子都像足球守门员一样提早进入备战状态。今天也一样,他如期而至,我及时双手接住了他的“头球”,避免了灾难。

但是就在那个瞬间,我脑海里竟然蹦出一个古生物名词——“肿头龙”。

对,就是那个侏罗纪时期最喜欢用头撞对撞的恐龙品种,学名Pachycephalosaurus,意为“厚头蜥蜴”。我脑子里瞬间画面感十足:一只迷你肿头龙在放学路上,用一颗硬邦邦的圆脑袋,对他的爸爸发动每日例行攻击。

如果哪天我出一本《好好爸爸的育儿图鉴》,Akira一定会占据一整页。他不需要设定。他就是那个总用脑袋表达爱的“家养肿头龙”。

好好先生育儿记

【五分钟的宠物】

春天的马里兰,阳光洒在家门口的车库门外,一群孩子在那里疯跑。我们家车库门经常开着,成了孩子们的户外游乐场。我正在构思下一张漫画,忽然听到二女儿Yuki兴奋地叫了一声:“爸爸!我找到了一只Rollie Pollie!”

Rollie Pollie?我一愣,这听起来像什么动画片角色的名字。她小心翼翼捧着手掌,一只圆滚滚的小甲壳虫正蜷成球状,静静地躺着。我心中立刻浮现一个关键词:“害虫?”,但她那双发亮的眼睛让我先咽下了这个负面词汇。

为了搞清楚她到底捡了个什么回来,我拿出手机搜了一下。“Rollie Pollie”原来是美国孩子对一种小虫子的昵称,中文名叫“球潮虫”,也有人叫它“鼠妇”或“西瓜虫”,是一种会卷成球的节肢动物,看上去像一颗迷你装甲车,常出现在潮湿的地面和落叶堆里。它们无毒,也不咬人,属于有点可爱有点萌的那一类虫子。

“能带它回家吗?”她一脸认真地问我。

我第一反应是:“哦,是要拿来喂你那盆捕蝇草吧?”——那盆她名义上的宠物植物。虽然她自己从不管浇水,也不会想到放在窗台上让它晒太阳,全靠姥姥暗中打理才生存下来,但我们偶尔还是会抓点小虫子给它吃,算是家庭版《饥饿游戏》。

可这次Yuki摇摇头,“不是给捕蝇草吃的,是我想把它当宠物。”

我有些发懵。这么小一只虫子?养在哪里?吃什么?但她那眼神,就像一个孩子在请求养一只小狗一样真诚。我犹豫着要不要默认这场养宠实验,就听到她一声哀嚎。

“啊——!”

我赶紧转头,只见Rollie Pollie已然“牺牲”。小妹Sakura蹲在旁边一脸无辜,脚边是一滩平平的甲壳残影。显然是她无意中踩到了那个被随手放在地上的“新宠物”。

Yuki蹲在地上,眼泪唰地落下来,看着她的宠物的遗体痛哭。我问她:“它当你宠物多长时间了?”她哽咽着说:“大概……就五分钟吧。”

我本来想安慰她,却忍不住嘴角笑出了弧线。育儿现场,眼泪与笑点从来都只隔着一个Rollie Pollie的距离。

为正在创作的图像小说新做的一些人物设定图

四位女性,一座后宫。。。

教宗方济各去世的消息传来,很多媒体称他是“最进步”的一位教宗。但我更早就注意到:他的“进步”,似乎总在错误的方向。

早在2018年,我画下了他与中共之间暧昧不清的政治姿态;2023年,我又描绘了他在《中梵协议》下的“教权出让”;今天,我愿意把这三幅旧作重新发出,作为对这位“进步教宗”的历史注解。